요즘도 새 책을 사서 페이지를 들추다 보면 앞뒤 페이지가 잘리지 않고 붙어 있는 경우가 있다. 파본이라고 할 수는 없으므로 대개 반품까지는 하지 않고 칼로 조심스럽게 잘라서 읽는다. 다소 짜증을 내는 분들도 있으리라. 하지만 이런 형태를 제본에 고의로 반영하여 책발만 재단하고 책배와 책머리를 아예 재단하지 않은 채 출판하는 책이 있다. 이런 책을 모변본(毛邊本)이라고 한다. 책 가장자리(邊)에 털(毛)이 나 있다는 의미인데 책 가장자리를 칼로 자르고 나면 자연스럽게 보풀보풀한 털이 일어나는 것을 가리키는 이름이다. 심지어 독자가 손수 책 페이지를 자를 수 있도록 ‘재서도(裁書刀)’라는 칼까지 넣어서 함께 팔기도 한다. 우리나라에서는 거의 상용화하지 않은 제본 방식이지만 구미, 일본, 중국 등지에서는 꽤 널리 유통되고 있다.나는 2015년 『독서인간』(알마)이란 책을 번역 출간하면서 모변본 방식으로 출간해볼 것을 권했으나 출판사에서 내 의견을 채택하지 않았다. 300쪽이 넘는 책을 모변본으로 출간하기는 어려웠으리라. 좀 분량이 얇은 책은 모변본 방식을 적용해봐도 좋을 듯하다. 내가 과문한지 몰라도 우리나라에서는 지금까지 모변본이 출간되었다는 소식은 듣지 못했다.

중국에 모변본을 처음 도입한 사람은 바로 루쉰이다. 그는 1909년 동생 저우쭤런(周作人)과 함께 서구 약소민족의 단편소설을 번역하여 『역외소설집(域外小說集)』(제1~2책)이란 책을 출간한다. 이는 루쉰의 출간 역사에서 그 시작을 알리는 첫 번째 책이었고, 중국 최초의 모변본이기도 했다. 루쉰은 도쿄에서 자비로 제1책 1000권, 제2책 500권을 찍었다. 청나라 말기 린수(林紓)의 번역본을 뛰어넘기 위해 야심차게 기획한 이 책은 그러나 판로는 좋지 못했다. 당시 일본에 유학하고 있던 루쉰은 도쿄와 상하이에서 이 책을 함께 팔았다. 하지만 도쿄에서는 제1책 21권, 제2책 20권, 상하이에서도 20책 남짓 팔렸을 뿐이다. 나머지 책은 상하이 판매처(廣昌隆綢莊)에 보관하다가 불의의 화재로 모두 불타고 말았다. 그러므로 지금 남아 있는 『역외소설집』은 책을 사간 사람이 모두 보관하고 있다 해도 40부에 불과하다. 이후 1921년에 루쉰은 이 소설집 1,2책을 합치고 저우쭤런의 새로운 번역을 보태서 합정본 『역외소설집』(群益書社)을 출간했다. 지금부터 5~6년 전 중국 경매에서 『역외소설집』 초판본이 당시 가격으로 39만 위안(우리 돈으로 약 6600만원)에 달했으므로 지금은 한화로 1억원을 훌쩍 뛰어넘었을 것으로 짐작된다. 혹시 당시 일본에 유학하던 우리나라 지식인들 중 이 『역외소설집』을 구입한 사람이 있을지 모르므로, 지금 그 후손들은 집안의 책더미를 자세히 조사해보시기 바란다. 진귀한 보물이 잠자고 있다면 너무 아깝지 않은가?

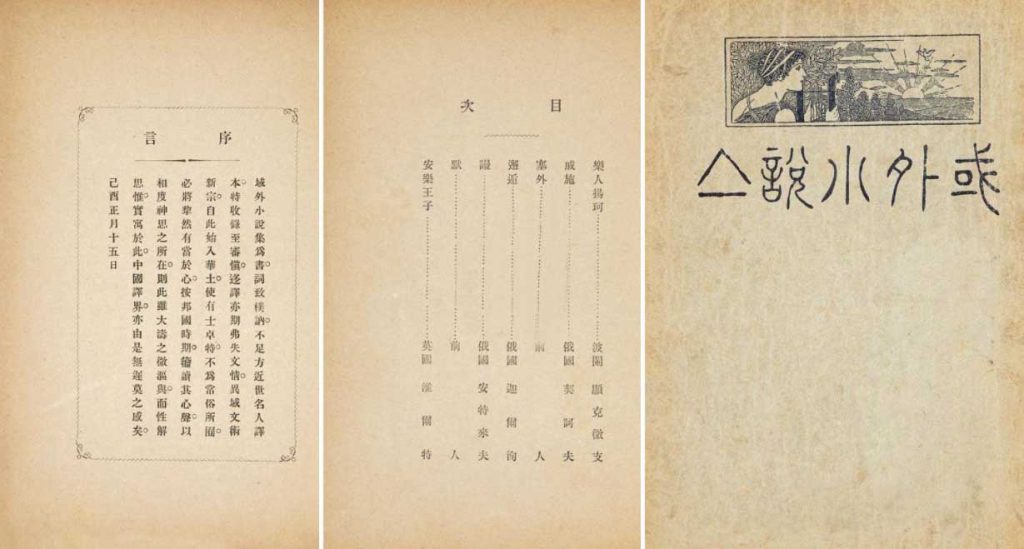

『역외소설집』을 언급한 김에 한두 가지 에피소드를 더 추가하고자 한다. 표지 그림에 하프(harp, 竪琴)를 들고 있는 여인은 음악의 여신 뮤즈다. 루쉰은 뮤즈와 연관된 몇 가지 그림에 흥미를 가졌고, 『파악성론(破惡聲論)』에서는 “희망은 비록 작고 보잘 것 없지만 이것은 진실로 낡은 금(琴)에 줄을 하나 남겨놓는 일”이라고 이야기했다. 이 내용과 관련된 그림이 바로 영국 화가 와츠(George Frederic Watts)가 1885년에 그린 유화 「희망(Hope)」이다. 붕대로 눈을 가린 여인이 지구 위에 앉아 하프를 안고 있는데, 그 하프는 다 낡아서 현(絃)이 겨우 하나만 남아 있다. 인간의 참된 소리가 사라져 가는 세상에서 그래도 음악의 신 뮤즈는 마지막 남은 현으로라도 희망의 소리를 전하려고 한다. 이것이 바로 당시 루쉰의 진실한 심경이었다. 루쉰은 1906년 도쿄에서 『신생(新生)』이란 잡지 발간을 준비하며 표지 그림으로 이 와츠의 「희망」을 쓰려 했다고 한다. 결국 잡지 발간은 실패하고 말았지만 세상의 악한 소리(惡聲)를 타파하고 참인간(眞的人)의 새로운 소리(新聲)를 전하려 했던 루쉰의 의도는 『역외소설집』 표지 그림에도 똑 같이 담겨 있는 셈이다.

그리고 『역외소설집』 제목은 중국 최초의 자전 『설문해자(說文解字)』의 글씨체인 소전체(小篆體)다. 문외한이 보아도 매우 품격 있는 글씨임을 알아챌 수 있다. 저우쭤런은 이 글씨를 쓴 사람이 쉬지야오(許季舀)라고 했지만, 루쉰은 1935년 4월 30일 첸싱춘(錢杏邨)에게 보낸 편지에서 천스쩡(陳師曾)의 글씨라고 했다. 당시 장정을 포함한 모든 출판 업무는 루쉰이 담당했으므로 루쉰의 기억이 맞다고 봐야 한다. 천스쩡이 누구인가? 그의 본명은 헝커(衡恪)로 그의 부친은 청나라 말기 동광체(同光體) 대표 시인 천싼리(陳三立)다. 천싼리의 부친은 유신파 대표 인물 천바오전(陈宝箴)이다. 그는 캉유웨이(康有爲) 등과 광서제(光緖帝)를 도와 1898년 무술변법(戊戌變法)을 주도하다가 보수파의 반격으로 실각한 뒤 울분 끝에 1900년 세상을 떠났다. 천스쩡은 중국 근대를 대표하는 유명한 서화가인데 그의 동생이 바로 중국 현대 국학대사(國學大師)로 칭송되는 천인커(陳寅恪)다. 당시에는 이처럼 얇은 책 한 권을 출간할 때도 장정, 제자(題字) 등 어느 하나의 업무도 소홀히 하지 않았다. 책을 마치 예술 작품처럼 대했음을 알 수 있다.

루쉰은 자신의 첫 번째 출간본 『역외소설집』을 모변본으로 출간한 이외에도, 첫 번째 소설집 『외침(吶喊)』과, 두 번째 소설집 『방황(彷徨)』도 모변본으로 출간했고, 이후 산문집 『무덤(墳)』, 『아침 꽃을 저녁에 줍다(朝花夕拾)』, 번역집 『고민의 상징(苦悶的象徵)』 등도 모두 모변본으로 출간했으며, 심지어 자신이 관계한 잡지 『망원(莽原)』, 『분류(奔流)』, 『어사(語絲)』 등도 모변본으로 간행했다. 기존의 틀에서 벗어나 새로운 천지를 개척하려 했던 루쉰의 의식과 실천이 출판 부문의 책 형식에도 여실히 드러나고 있다. 이 때문에 근래의 학자 추허(秋禾)는 루쉰을 모변당(毛邊黨) 당수라고 언급하기도 했다. 문학, 문화, 예술, 출판 영역에서 과연 루쉰이 관심을 갖지 않은 부문은 무엇일까?