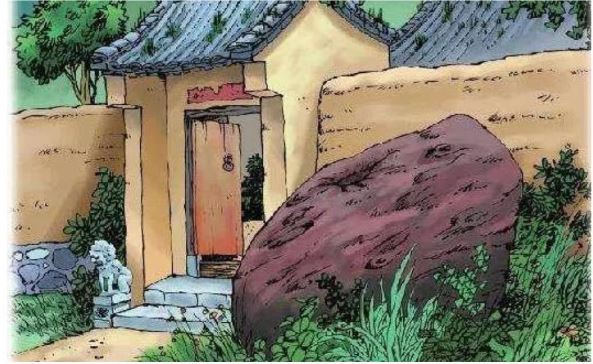

못생긴 돌

집 문 앞 그 못생긴 돌이 늘 못마땅했다. 꼭 소처럼 생겨 가지고 시커멓게 누워 있었다. 언제부터 거기 있었는지 아무도 몰랐다. 아무도 관심을 가지지 않았다. 다만 보리를 벨 무렵, 베어 온 보리를 문 앞에 널 때면, 할머니께서 말씀하셨다.

“이누므 못생긴 돌땡이, 엥간히도 걸치적거리는구만. 워디다 웽겨놓던가 혀야지 원.”

그래서 큰아버지는 집 지을 때 벽 쌓는 데 어떻게 써볼까 생각도 하셨다. 하지만 도무지 규격이 안나와 고민이었다. 각진 곳도 없었고, 그렇다고 평평한 면도 없었다. 끌로 쪼개자니, 그렇게까지 힘 들일 까닭이 없었다. 개울이 그다지 멀지 않기에, 가서 아무 돌이나 한 덩이 떠메와도 그 돌보다는 단단할 것이었기 때문이다. 집을 짓기 시작하여 계단 돌을 깔 때도 그 돌은 큰아버지 눈에 들지 않았다.

어느 핸가 한 석공이 돌절구를 만들러 우리 집에 왔었다. 할머니는 또 말씀하셨다.

“먼 디서 웽겨올 거 읎이, 이 못생긴 돌땡이루 한 번 맹글어보슈.”

석공은 그 돌을 보더니 고개를 저었다. 석질이 너무 푸석해서 돌절구감으로도 적당치 않다는 것이었다.

한백옥(漢白玉: 주로 조각에 쓰이는 대리석의 일종)처럼 보드랍지도 못해서 글씨나 무늬를 조각하기에도 마땅치 않았고, 대청석(大靑石: 석질이 단단하고 매끄러운 대리석)처럼 반들하지도 못해서 빨랫돌이나 다듬잇돌로 쓸 수도 없었다.

그냥 거기 말없이 누워 있었다. 마당 가 홰나무 그늘도 그 돌까지 덮어주진 않았다. 그 돌 둘레에선 꽃도 자라지 않았다. 잡초만 무성히 돋아나 여기저기 줄기를 뻗었다. 서서히 퍼어런 이끼가 돋고 검은 반점이 돋았다.

나같은 아이들도 언제부턴가 그 돌이 지겨워지기 시작했다. 여럿이 한꺼번에 어디론가 옮기려 하기도 했지만 너무 힘이 딸렸다. 가끔 욕이나 퍼붓고 미워할 뿐 어떻게 할 수가 없었다. 그저 거기 있는대로 놓아둘 수밖에 없었다.

그래도 조금이나마 우리를 달래준 점이 있긴 있었다. 그 돌 위에 크지도 작지도 않게 옴폭 패인 곳이 있어, 비오는 날이면 물이 가득 고였다. 비가 온 지 사흘이면 땅은 이미 말라버렸지만 언제나 그렇듯 그 곳에는 아직 물이 고여 있어, 병아리가 올라가 물을 찍어마시곤 했다. 매달 보름 저녁이면 우린 그 위에 올라가 보름달이 떠오르길 기다리며 목을 빼고 하늘 한 켠을 쳐다보았다. 할머니는 그런 우릴 볼 때마다 굴러 떨어질까봐 야단이셨다. 아니나 다를까, 한 번은 굴러 떨어져서 무릎이 깨졌다.

못생긴 돌이라고 모두가 욕을 했다. 정말이지 더 이상 못생길래야 못생길 수도 없는 못생긴 돌이었다.

마침내 어느날 마을에 어느 천문학자가 왔다. 우리 집 문 앞 길을 지나가던 중 그 돌을 발견하더니, 갑자기 눈이 휘둥그래져 그대로 그 자리에 멈춰 섰다. 그 후 몇 사람이 더 오자 말했다.

“이건 운석인 걸. 하늘에서 떨어진지 벌써 이삼백 년은 된 것 같은데. 정말 대단하군.”

곧 차가 오더니 조심스럽게 그 돌을 실어갔다.

우린 깜짝 놀랐다! 그 괴상하고 못생긴 돌이 원래 하늘에서 떨어진 거라니! 저 하늘을 장식하고, 하늘에서 열을 뿜고, 빛을 반짝였던 것이라니! 우리 조상이 바라보았을지도 모를, 그들에게 빛과 선망과 동경을 주었을지도 모를, 그러다 떨어져 진흙탕 속에서 잡초 사이에서 꼼짝없이 몇백 년을 누워 있던 돌이라니!

“참말로 몰렀네 그려! 아니 그게 보통 돌이 아니람서, 워째 벽 쌓는 데 쓸모 하나 없고, 계단돌로도 못쓴단 말여?”

할머니 말씀이셨다.

“너무 못생겼죠.”

천문학자가 말했다.

“증말이구만유. 너무 못생겼슈.”

“하지만 그게 바로 그 돌의 아름다움이랍니다! 그 돌은 못생긴 게 아름다운 거예요.”

“못생긴 게 아름답다구요?”

“예. 못생긴 게 극에 달한 것이 바로 아름다움이 극에 달한 거지요. 평범한 짱돌이 아니기 때문에 벽 쌓거나 계단 만드는 데 쓰지도 못하고, 조각을 하거나 다듬잇돌로 쓰지도 못해요. 그런 흔한 자그마한 용도에 쓰이지 못하니, 늘 세상 사람들로부터 비난과 조롱을 당하곤 하지요.”

할머니 얼굴이 빨개졌다. 내 얼굴도 빨개졌다.

자신이 부끄러웠다. 그 못생긴 돌이 위대해 보였다. 심지어 그 돌이 어떻게 그토록 오랜 세월 동안 모든 것을 참고 묵묵히 견뎌야 했을까 한스럽기까지 했다. 한편으로 오해와 고독에 굴하지 않았던 그 돌의 생존의 위대함을 깊이 느끼게 되었다.

《賈平凹散文自選集》, 廣西 桂林, 漓江出版社, 1991년 6월 3刷

2000. 11. 18.

by 팔보