사막의 폐허에서는 심미안도 다르게 작동한다. 보이는 것은 오직 폐허일 뿐인데 자꾸 오로라와 같은 헛것이 덧칠해진다. 살 수 없는 곳이지만 머물고 싶다는 여행자의 로망이 퍼덕거린다. 노숙이라도 하면 검은 하늘과 밝은 별 사이로 은하철도999가 날아올 것 같기도 하다. 그러다가 언젠가 다시 오겠다는 다짐까지 한다. 도시로 돌아오면 폐허가 어른거리기 일쑤이다. 나는 지금도 폐허의 미학에서 자유롭지는 않다.

변방의 사막에는 우리의 상상 이상으로 폐허 고성들이 많다. 이들은 일정한 패턴을 갖고 있다. 사람의 일이 빈번해지면서 도시를 이뤘다. 자연재해도 있지만 주로 정치군사적인 이유로 사람들이 일시에 떠난다. 다른 사람들도 오지 않는다. 사막은 빈 도시를 바람과 모래로 덮어버린다. 오랜 시간이 흐른 다음 누군가가 찾아낸다. 시신은 미라로, 건축물은 폐허로 다시 인생세간으로 나온다. 폐허지만 귀중한 사초(史草) 뭉치들이다.

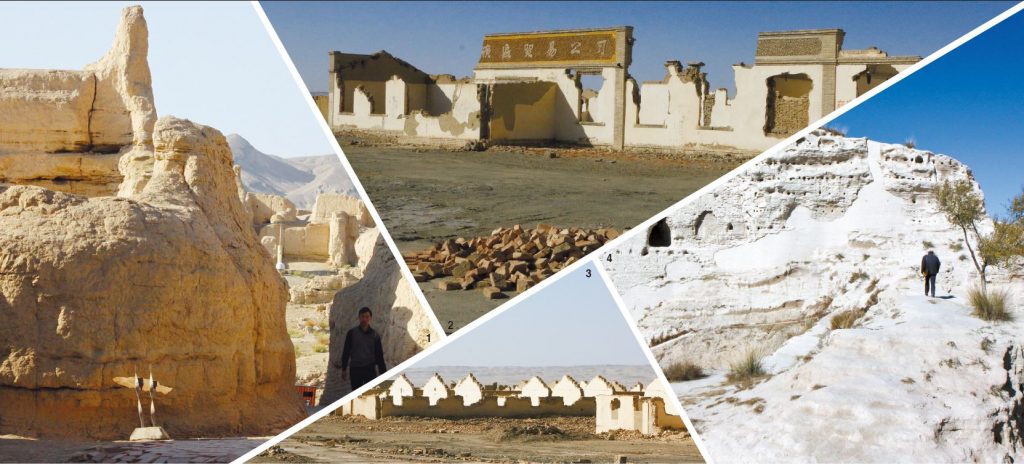

중국 서북의 변방, 여행객의 시선을 잡아끄는 폐허들이 많다. 극단적으로 건조한 지역이라 그렇다. 천년이 넘은 고성도 있고 20세기 후반에 만들어졌다가 얼마 지나지 않아 갑작스레 정적에 빠진 것도 있다.

투루판의 교하고성(交河故城)은 일반인들에게 가장 널리 알려져 있다. 교하고성은 강물에 둘러싸인 대지(臺地)에 만들어진 고성이다. 건조지대를 흐르는 강물은 양안을 수직으로 침식한다. 이런 강물이 두 갈래로 갈라졌다가 다시 모이면 가운데는 섬이 되고, 섬은 외부와 차단된 천연의 대지가 된다. 강물이 해자가 되고 침식된 직벽이 곧 성벽인 셈이니 외적 방어에는 천혜의 성터가 된다. 교하고성이 이런 대지 위에 자리 잡고 있다.

교하고성의 지반은 강물이 수천 년간 실어 나른 퇴적토이다. 고운 흙이 강렬한 태양에 바짝 말랐다. 단단하지만 파내기는 수월하다. 이런 특이한 자연환경 덕분에 교하고성의 건축은 대지의 윗면에서부터 파내려가면서 만든 것들이다. 말 그대로 인지제의(因地制宜)이다. 좁고 길게 파내면 밑바닥이 길이요, 방형으로 넓게 파내면 그곳이 마당이다. 길과 마당 사이에는 감지유장(減地留墻), 곧 담장이 남게 된다. 마당에서 수평으로 파 들어가 방을 만들고 방과 방 사이는 자연히 복도가 된다. 파내려 가기 때문에 담장이나 벽체는 1미터 정도로 두꺼운 게 보통이다. 정말 신기한 도시건축이다.

교하고성은 서역 36국의 하나였던 차사인(車師人)들이 2~5세기에 세운 도시이다. 위진남북조 시대와 당대에는 교역으로 번성했고, 실크로드의 중심 도시 가운데 하나였다. 그러나 9세기 이후 전란이 계속됐다. 14세기에 몽골제국 내분의 폭풍이 몰아쳐 사람들은 인근 지역으로 집단 이주되었고, 교하고성은 폐허로 버려졌다.

중국 중고사 역사학자들은 통만성(統萬城)에 주목할 것이다. 산시성(陝西省) 위린시 징볜현 외곽에 있다. 멀리서도 20미터 높이의 돈대와 길게 이어진 백색의 성벽이 여행객을 압도한다. 성벽의 두께는 4~5미터나 된다. 성벽을 밖으로 돌출시킨 마면(馬面)도 독특하다. 성벽 아래의 적군을 효과적으로 공격하기 위한 구조물이다. 성안의 건축물과 도로는 흔적도 없고 사막에서 날아온 모래뿐이다.

통만성은 흉노족이 남긴 유일한 성이다. 유목민은 가축을 몰고 풀과 물을 좇아 이동하니 성을 쌓지 않는다. 놀이도 생업도 전쟁도 ‘말 위에서’이다. 그러나 흉노의 시대는 저물어갔다. 북방의 새로운 강자 선비족 탁발부는 군사력을 앞세우긴 했어도 정치적 문화적으로는 호한(胡漢)을 융합하는 방향으로 선회했다. 시대의 정신과 흐름이 바뀌어간 것이다. 이런 전환의 시대에 흉노의 마지막 타자이면서 새로운 시대의 첫 주자가 되었던 혁련발발이 407년 세운 하(夏)나라의 도성으로 축성한 413년 것이 바로 통만성이다. 북방 유목민이 중원 스타일의 성을 쌓았다. 성 안에는 농경문화와 수공업을 채우고 성 밖에는 그들의 전통적인 유목문화를 포진시켰다. 통만성은 427년 탁발선비족의 북위에게 넘어갔고, 수당 시대에도 중요한 군사기지로 활약했다. 당대 후기에 일어선 탕구트족의 서하(西夏)는 송나라와 전쟁 끝에 통만성을 차지하기도 했다. 그러나 서하가 13세기에 몽골 제국에 멸망당한 이후에는 버려진 성이 되고 말았다.

내가 변방 오지를 다니면서 경이로운 시선으로 맞닥뜨린 또 하나의 폐허는 고성이 아닌 20세기 후반의 것이다. 이 폐허를 처음 보게 된 것은 둔황에서 타클라마칸 사막의 뤄창(若羌)으로 가기 위해 차이다무 사막을 통과할 때였다. 차이다무 사막은 거친 자갈과 바위들이 덮고 있는 극한의 황무지이다. 이곳을 지나는데 멀리 도로 우측으로 기묘한 건축군 같은 것이 보였다. 차를 몰아 들어가 보니 일률적으로 지은 단층 벽돌집들이었다. 그런데 처마보다 약간 낮은 높이에서 일률적으로 헐어버린 상태였다. 사람은 물론 아무런 표지도 없었다. 건조한 사막이라 으스스하지는 않았으나 정말 기괴한 광경이었다. 당시의 바이두(百度) 지도에는 아무런 표시도 없었다.

다음해 봄에 다시 그 길을 지나게 됐다. 이번에는 그 전에는 없던 표지가 세워져 있어서 또 한번 놀랐다. <렁후(冷湖) 석유기지 유지>라는 표지가 새로 세워져 있었던 것이다. 열댓 줄의 설명이 알려준 이 폐허의 현대사는 이런 것이었었다.

1954년 중국의 석유탐사팀이 이곳에 왔고, 1958년 드디어 원유가 솟구쳐 나왔다. 1959년에는 원유 30만 톤을 생산해 당시 중국 최대 유전의 하나로 꼽혔다. 유전에는 많은 직공들이 모여들었고 가족들도 따라왔다. 이들을 위해 신도시를 급조했으니 바로 이곳, 렁후시(冷湖市)였다. 그러나 1960년대 중국 석유산업의 중심은 렁후에서 다른 지역으로 옮겨갔고, 수만 명의 거주민 역시 다른 유전으로 옮겨가면서 신도시는 폐허가 됐다. 이때 단층집의 상단을 일률적으로 철거했던 것이다. 지금은 행정구역도 렁후 행정위원회라는 특이한 명칭을 갖고 있고 거주자도 극소수이다.

1950~70년대는 중국이 미국 소련 두 초강대국에 눌린 채 생존을 위해 몸부림치던 시기다. 미국과 소련은 적대적 공생관계를 구축해 세계를 반분하여 지배했다. 두 강대국은 서로 견제하면서도 중국이 떠오르는 것을 허용하지 않았다. 미국은 한국전쟁 이후 중국을 죽의 장막으로 차단하고 목을 조르던 시대였다.

소련은 오히려 더 했다. 중국과 소련은 이념적 동지다? 이념이란 혁명의 슬로건이지 패권을 나눠주는 덕담이 아니다. 국제관계는 치열한 국익의 다툼일 뿐이다. 국익 역시 그 실체는 그 나라 권력집단의 이익이다. 후루시쵸프와 마오쩌둥의 이념논쟁으로 포장된 중소분쟁은 소련이 중국에 간섭하려 했고, 중국은 소련의 간섭에 반발해 독자적인 활로를 모색하면서 불거진 알력이었다. 인민이나 백성의 이익은 물론 이념의 고양이나 인류의 평화 따위와는 거리가 멀었다. 1956년 시작된 중소의 불화는 계속 악화되었다. 소련은 1960년 중국에 파견했던 각 분야 전문가들을 급작스럽게 철수시키고 국가채무 상환을 요구하면서 중국을 압박했다. 1963년 마오쩌둥은 중소갈등을 전세계에 공개했다. 소련은 1966년 중소 국경 지역에 100만 병력을 배치했고, 1969년에는 우수리강에서는 대규모 무력충돌까지 발생했다. 그 이후 23년간 두 나라는 이념의 동지는커녕 아예 적대관계로 으르렁댔다. 문화혁명도 중국의 생존 자체가 위태롭던 당시의 히스테리컬한 권력쟁투의 맥락에서 촉발된 것이었다.

게다가 미소의 군비경쟁은 중국에게도 군비경쟁을 강요했다. 중국은 한쪽에서는 자국 인민이 굶어죽기도 했지만 핵폭탄과 미사일 개발에 국부를 쏟아 부었다. 중국은 안팎으로 새로운 활로를 찾았다. 외교적으로는 미국과의 통교에 패를 걸었다. 이것이 키신저의 손을 거쳐 1972년 닉슨의 중국 방문으로 전개됐다. 국내적으로는 상당한 시행착오 속에서도 자력갱생에 매달렸다. 유전을 찾고 광산을 개발하고 ……. 그 가운데 하나의 흔적이 렁후 석유기지였던 것이다.

중국의 자력갱생은 권력의 부침을 거치면서 80년대 개혁개방으로 선회했다. 결과는 성공적이었다. 중국 정부는 2000년 드디어 얼어 죽고 굶어죽는 문제[溫飽]를 완전히 해결했다고 선언했다. 이 선언에 비견해보면 황량한 사막의 이 폐허는 1950~70년대 중국이 생존에 목숨 걸던 역사의 현장이라 할 수 있다.

한국전쟁으로 더욱 굳게 닫힌 38선은 북한은 물론 중국까지 차단했다. 그리하여 개혁개방 이전의 중국에 대해서는 문화혁명 이외에는 인식조차 못하는 게 우리 현실인 것 같다. 어느 시대 어느 역사든 대단히 복잡한 함수이고 한눈에 파악하기 힘든 복잡한 다면체이다. 문화혁명도 중국이 생존통로를 찾기 위한 몸부림에서 비롯되었던 속내를, 엄청난 실패도 있었지만 자력갱생에 매달릴 수밖에 없었던 그들의 현대사를, 그때의 폐허에서 잠시 음미해본다. 폐허는 허무가 묻어있는 회고만이 아니라 치열한 현대사를 말하기도 한다.

사족으로 덧붙이자면, 그들의 현대사는 여행객과 백성들은 알아도 그만이고 몰라도 그만일 수 있다. 그러나 우리나라를 이끄는 엘리트들은 제대로 알아야 한다면 과도한 요구인가.

교하고성

렁후 석유기지 유지

통만성

중국여행객 윤태옥