2. 나무로 만든 인조인간 2

이런 정도로 자세한 묘사는 아니지만, 고대 중국인들의 상상 가운데 언급된 인조인간의 예는 이 외에도 수없이 많다. 몇 가지 간단한 예를 들자면, 먼저 당唐나라 때 단안절段安節(890년 전후)이 편찬한 《악부잡록樂府雜錄》에 수록된 미녀 인형이 있다. 그 내용을 풀어서 살펴보자.

흉노를 물리친 나무 인형

기원전 200년 무렵, 한漢나라가 건립된 직후의 불안정한 상황에서 북방의 소수민족인 흉노匈奴의 우두머리 모두찬위冒頓單于가 대대적인 남침을 시도했다. 이에 한나라 고조高祖 유방劉邦은 친히 군사를 이끌고 대적하러 나섰으나, 백등산白登山 아래에서 적에게 사방으로 포위되고 말았다. 당시 흉노 왕의 왕비였던 옌즈閼氏도 몸소 군사를 이끌고 포위 부대의 한 쪽을 담당했는데, 그녀의 부대는 다른 세 방향을 포위한 부대들보다 더 강력했다. 이렇게 진퇴양난의 곤경에 처한 한나라 군영에는 식량조차 바닥나고 있었다.

당시 고조의 모사謀士로 있던 진평陳平은 협상을 위해 옌즈의 진영을 다녀온 후, 그녀가 질투심이 무척 강하다는 것을 알았다. 그는 곧 절묘한 계책 하나를 생각해냈다.

이튿날, 고조의 군대가 주둔하고 있는 성벽 위의 작은 담장 사이로 젊고 아리따운 여자 하나가 이리저리 뛰어다니며 춤을 추었다. 그 모습은 멀리 옌즈의 군영에서도 뚜렷이 보였다. 화려한 옷을 입고 나풀나풀 춤을 추는 그녀의 모습을 보자 옌즈의 눈에서는 불길이 치솟았다.

‘소문대로 중원의 여자는 정말 나긋나긋하고 교태가 흐르는구나! 우리가 승리하면 여색을 좋아하는 우리 대왕이 틀림없이 저 여자를 첩으로 삼으실 게야. 흥! 내가 이 고생을 하면서 누구 좋은 일 시켜줄 일 있겠어?’

그날 밤, 옌즈는 휘하의 부하들을 모두 철수시켜버렸고, 고조의 군대는 그 틈을 놓치지 않고 재빨리 포위망을 벗어났다.

위험 지역을 벗어나자 고조는 용궁에 다녀온 듯 가슴을 쓸어내리며 진평의 공로를 크게 칭찬했다. 그리고 옌즈의 질투심을 자극시킨 미녀를 ‘만든’ 기술자에게도 큰 상을 내렸다. 알고 보니, 그 춤추는 미녀는 나무를 깎아 만들어 기관을 작동시켜 움직인 인형이었던 것이다.

진평의 지시로 만들어진 그 춤추는 인형은 어쩌면 생각보다 정교하지 않았을 수도 있다. 그러나 비록 멀리서 바라보긴 했겠지만, 흉노 왕비로 하여금 진짜 무희로 생각하고 질투심이 생기게 할 정도라면, 적어도 겉모습이나 춤추는 움직임이 사람과 거의 흡사하다고 느낄 만큼 자연스러워야만 했을 것이다.

이처럼 간단한 기능을 가진 인조인간 가운데는 당나라 장작張鷟이 편찬한 《조야첨재朝野僉載》에 수록된 ‘술 따르는 로봇’처럼 오락을 위해 만든 재미있는 것도 있다. 그에 따르면, 6세기 후반 북제北齊의 난릉왕蘭陵王 고장공高長恭은 뛰어난 장군이면서 손재주도 비상해서, 손수 ‘무호자舞鬍子’라고 부르는 로봇을 만들었는데, 이 로봇은 이름 그대로 춤을 잘 추고, 얼굴에는 수염이 덥수룩했다고 한다. 난릉왕은 잔치를 벌이다가 손님에게 술을 권하고 싶으면 이 로봇에게 대신 지시를 내렸는데, 그러면 로봇은 술잔을 손에 받들고 손님에게 다가가 공손히 절을 하며 술잔을 바쳤다고 한다.

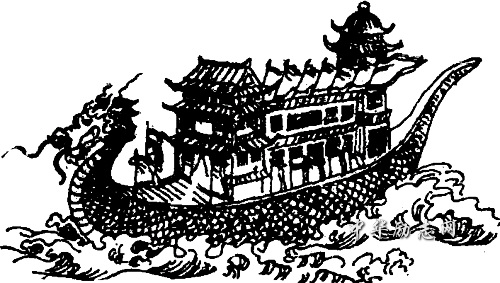

이 책에는 또한 북제의 승려였던 영소靈昭가 무성제武成帝 고담高湛(561~564 재위)의 지시를 받고 만들었다는, 술자리에서 사용할 특별한 배에 관해 소개하고 있다. 당시 무성제는 신라新羅의 포석정布石亭과 비슷하게, 물길을 따라 술잔을 띄워 흘리면서 둘러앉은 사람들이 순서대로 술을 마시는 놀이를 즐겼던 모양이다. 그런데 영소가 만든 배는 술잔을 싣고 물길을 따라 돌다가 황제 앞에 이르면 저절로 멈춰서 술잔을 들기를 기다렸다. 또한 배 위에 장치된 작은 나무 인형들은 황제가 술을 마시는 도중에 주위의 음악에 맞춰 박수를 치면서 기다렸고, 황제가 술잔을 내려놓으면 저절로 노를 저어 다른 곳으로 옮겨갔다고 한다.

수 양제의 인공정원

고대 중국의 상상 속에서 만들어진 가장 대규모의 인조인간들은 화려하고 방탕한 생활을 하기로 유명한 수隋나라 양제煬帝 양광楊廣이 통치할 때(605~617)에 두보杜寶라는 설계사에 의해 기획된 정원에 전시되어 있었다고 한다. 당나라 때 안사고顔師古가 편찬한 것으로 알려진 《대업습유기大業拾遺記》의 기록을 정리해보면 다음과 같다.

이 정원은 삼황오제三皇五帝가 하늘의 명을 받아 인간세상의 왕이 되는 이야기로부터 전국시대 초楚나라의 비운의 재상이자 저명한 시인인 굴원屈原이 멱라강汨羅江에 몸을 던져 죽은 이야기까지, 모두 72개의 역사와 신화에 관련된 장면들을 전시하고 있었다. 각 장면들에는 높이 60㎝ 정도의 인형들이 각양각색의 설치되어 있었는데, 이들은 모두 살아 있는 사람처럼 자연스럽게 배에 타기도 하고, 산을 오르기도 하고, 궁전의 계단을 오르기도 했다.

또한 이 정원에는 길이 약 3m, 너비 약 2m 정도의 배 12척이 물길을 따라 흘러 다녔는데, 모든 배에는 각종 악기를 연주하거나 칼춤, 줄타기 등의 무용과 곡예를 연출하는 인형들이 실려 있었다. 이들은 마치 사람처럼 정확하고 아름답게 악기를 연주하고 교묘한 동작으로 춤과 각종 기예를 공연했다.

또한 술잔을 싣고 다니면서 술을 권하는 배 7척이 있었는데, 길이는 2m 남짓 되었고, 각각의 배 위에는 높이 60㎝ 정도의 인형들이 타고 있었다. 인형들은 각기 맡은 바 기능이 있어서, 어떤 인형은 술잔을 받쳐 들고 뱃머리에 서 있었고, 그 옆에는 술 단지를 든 인형이 나란히 서 있었으며, 고물에는 노를 젓는 인형이 있었다. 그 사이, 배의 중간에는 두 개의 인형이 안주로 쓸 국을 끓이고 있었다. 물길이 굽이치는 곳에는 정원을 구경하러 온 손님들이 가득 차 있었는데, 배가 이들이 앉아 있는 곳에 이르면 술잔을 든 인형이 손을 뻗어 술을 권했다. 손님이 술잔을 돌려주면 인형은 다시 손을 뻗어 술잔을 받아들고, 술 단지를 들고 옆에 선 인형에게 몸을 돌려 그가 따라주는 술을 잔에 받았다.

이렇게 각종 동작을 보여주는 인형의 수는 적어도 200개가 넘었다.

수 양제는 워낙 방탕한 생활로 유명하기 때문에, 그의 호사스러운 생활에 관한 야사野史가 수없이 많다. 그는 특히 대규모 토목공사를 벌여 백성들을 착취한 것으로 유명한데, 그 가운데 서원西苑이라는 호화로운 정원을 갖춘 궁전을 비롯하여 40여 개의 이궁離宮을 세우고, 만리장성을 보수하고, 수도인 대업大業에서 강도江都(지금의 쟝쑤성江蘇省 양저우스揚州市)까지 대운하를 개설한 것들은 역사서에도 기록된 일들이다. 물론 위에 기록된 이야기는 야사에 속하기 때문에 전혀 근거 없는 이야기일 수도 있고, 어쩌면 위 글의 묘사와 비슷하게 수로와 섬으로 구성된 실제 정원을 바탕으로 과장해서 만들어낸 이야기일 수도 있다. 어쨌거나 이미 7세기 초엽의 상황에서 이처럼 대규모 전시장 겸 오락실을 인조인간을 이용해서 꾸민다는 상상을 해낸 점만은 놀라운 일이라 하겠다.

물론 중국인의 상상 속에 등장하는 모든 인조인간들이 이처럼 정교한 장난감이나 도구에 지나지 않는 것만은 아니다. 청나라 때 편찬된 지방지地方志 가운데 하나인 《구강부지九江府志·일사지軼事志》에는 다음과 같이 놀라운 이야기가 ‘기록’되어 있다.

물 속에서 나온 천 년 전의 사내

이백李白을 비롯한 수많은 시인들이 그 아름다운 경치를 칭송했던 여산廬山 깊은 곳에는 아주 깊은 연못이 하나 있는데, 예로부터 이 연못에는 낚시꾼들의 발길이 끊이지 않았다. 이곳에서 그 이상한 일이 일어난 그날은 오대五代 후당後唐 왕조의 명종明宗이 다스리던 장흥長興 연간(930~933)의 어느 날이었다.

그날도 이 연못에는 이곳에서 반나절 거리의 산 아래 마을에서 찾아온 낚시꾼 하나가 평화롭게 낚시에 몰두하고 있었다. 바람 한 점 없는 수면에는 그림 같은 주변 풍경이 펼쳐져 있었고, 제법 손때가 묻은 그의 낚싯대는 수면에 눈만 살짝 내민 채 팽팽한 균형을 유지하고 있는 찌를 바라보며 절대의 고요 속에서 사내와 더불어 풍경 속에 잠겨 있었다. 사내는 평온함과 나른함이 싫지 않게 뒤섞이고 있는 그런 시간을 즐기는 데에 익숙했고, 오랜 경험을 통해서 그는 그런 정적이 오히려 미세한 찌의 움직임을 더욱 확실하게 파악할 수 있게 해준다는 것을 알고 있었다. 그리고 지금처럼 저무는 오후의 햇살이 연못에 그림자를 드리우는 시점이면 언제라도 그런 정적이 깨질 가능성이 짙었다.

“미끼를 한 번 점검해봐야 되겠군.”

대기와 수면의 몽롱한 접점에 머물러 있던 시선을 가다듬으며 그는 점점 쌀쌀하지는 기온 때문에 감각이 약간 무뎌지고 있는 오른손을 능숙하게 내밀어 낚싯대 손잡이를 잡아갔다. 그러나 그 손은 낚싯대에 닿으려는 순간 움찔 하며 동작을 멈췄다.

‘입질!’

극히 짧은 환상처럼 찌가 서 있는 수면의 한 지점으로부터 미세한 파문이 일어나기 시작했고, 그와 동시에 그의 망막으로부터 시작된 신경의 흥분이 소름처럼 온몸으로 퍼지기 시작했다. 예상대로라면 잠시 후 두 번째 어신이 이어질 것이고, 지금부터 진짜 승부에 들어가게 될 것이기 때문이었다.

이십 년 가까운 경력의 그가 그 한 번의 입질에 이처럼 과도하게 흥분하는 것은 그날 준비한 낚시가 특별한 것이었기 때문이었다. 몇 년 전부터 눈여겨 보아둔 이 포인트는 수심이 너무 깊어서 다른 낚시꾼들은 물론이거니와 그 자신도 감히 낚시를 던지지 못했던 곳이었다. 그러나 오랜 연구 끝에 그는 마침내 6미터 길이의 대나무 낚싯대를 가볍게 만드는 데에 성공했고, 더욱이 수차례의 실험을 거쳐서 마침내 거기에 적합한 낚싯줄까지 만들 수 있었다. 쇠심줄과 잠사蠶絲를 꼼꼼하게 꼬아서 만든 그 줄은 가늘고 거의 투명하면서도 송아지 한 마리쯤은 거뜬히 끌어낼 만큼 질기고 튼튼했다. 결국 급경사의 계곡 형상으로 깊이 들어간 이 포인트는 한눈에 보기에도 ‘대물’이 은신하기에 최적의 장소였기 때문에, 무난히 바닥까지 닿을 만한 채비만 갖춘다면 입소문으로 떠도는 이 연못의 2미터짜리 잉어를 걸어볼 확률이 그만큼 커지리라 생각했다. 그리고 그 모든 준비를 끝내고 벼르던 포인트에 낚시를 드리운 지 오늘로 사흘째가 되고 있었다. 그런데 지금에야 드디어 기대하던 어신이 온 것이다!

긴장한 손을 손잡이에 더 가까이 내밀면서 그는 두 번째 어신을 기다렸다. 열 번 남짓한 호흡을 하는 정도였지만, 오늘따라 어신 사이의 간격이 유난히 길게 느껴졌다. 그러나 이처럼 조심스러운 입질을 하는 놈일수록 대물일 확률이 많았기 때문에, 그에게 그 기다림은 짜증스럽기보다 오히려 흥분을 더 높여주는 자극제 역할을 했다.

깜박!

다시 정적을 깨뜨리며 찌의 머리가 손톱 하나의 길이만큼 수면 위로 발작처럼 치솟았다. 그의 손이 반사적으로 낚싯대 손잡이를 움켜쥐었다. 그와 거의 동시에, 이번에는 확실한 파문을 그리면서 수면 위로 나와 있던 찌가 쑥 잠겼다. 그리고 사라진 찌의 흔적이 사라진 수면의 모습을 확인하는 순간, 그의 오른손은 이미 맹렬하게 낚싯대를 잡아채고 있었다.

핑!

비파 줄을 튕기는 듯한 소리가 계곡 입구를 따라 연못 전체로 퍼져 나갔다. 묵직한 저항을 받은 낚싯대는 탄성 한계점까지 최대한 구부러졌다. 자리를 박차고 일어나면서 사내는 뒤따라 전해질 물고기의 거센 몸부림에 대비하기 위해 나머지 손으로 낚싯대의 손잡이 뒷부분을 단단히 받쳤다.

그러나 이런 빌어먹을! 이런 허탈함이라니! 응당 낚싯줄과 대를 타고 와서 척추를 따라 뒷머리로 이어져야 할 짜릿한 손맛은 어디로 갔단 말인가? 미끼가 너무 커서 채 물지 못한 잔챙이였을까? 아니면 너무 긴장한 탓에 채는 타이밍이 너무 빨랐던 것일까? 그런데 이건 뭐지? 돌이나 수몰된 나뭇가지에 바늘이 걸린 모양이군. 제길, 힘을 헛되게 쓴 것만도 억울한데 바늘까지 하나 날려야 하다니! 사내는 낚싯대를 내려서 손으로 줄을 잡고 지긋이 힘을 주며 천천히 앞으로 당겼다. 처음에는 꿈쩍도 하지 않던 줄이 아주 조금씩 당겨지기 시작했다. 바늘에는 여전히 뭔가 묵직한 것이 매달려 있었다. 그간의 낚시 경험으로 보건대, 이런 경우 십중팔구는 물을 잔뜩 먹은 죽은 나무 덩어리가 매달려 나오곤 했다.

혹시 낚싯줄이 터져버리지나 않을까 조바심을 태우며 그렇게 한참 고생을 하고 나자, 마침내 바늘에 걸린 물건이 수면에 모습을 드러내기 시작했다. 언뜻 봐서도 진흙과 수초에 뒤범벅이 된 나무 뭉치인 듯했다. 사내는 조심스럽게 줄을 당겨 그 물건을 물가로 끌어냈다. 그리고 마침내 손을 뻗어 그걸 붙잡았다. 흠칫! 벌써 사위가 어둑해지고 있어서 명확하지는 않았지만, 사내는 그 물건이 흡사 사람의 모양을 하고 있음을 깨달았다. 순간, 손끝에서부터 으스스한 소름이 목덜미로 타고 올라왔다. 다행인지 손에 잡힌 물건의 촉감은 사람의 살과는 달리 딱딱해서, 손을 떨쳐버릴 정도로 놀라지는 않을 수 있었다.

사내는 상당한 힘을 써서야 간신히 그 물건을 뭍으로 끌어올릴 수 있었다. 이게 뭘까? 분명 사람의 모습으로 만들어진 그것은 제법 머리에 쇠로 만든 모자까지 씌워져 있었다. 이 이상한 인형은 제법 오랜 세월을 물속에 있었던 듯, 모자 틈새에 수초들이 어지럽게 뿌리를 내리고 있었다. 몸통을 만든 것은 나무라고 하기엔 너무 무거웠고, 돌이라고 하기엔 너무 가벼운 이상한 재질이었다.

“내 참, 낚시 경력 이십 년 만에 별 이상한 걸 다 건져내는군! 근데 도대체 이게 뭐야?”

허탈함과 안도감이 뒤섞인 중얼거림을 내뱉으며, 그는 그 물건이 다시 물에 빠지지 않도록 물가에서 몇 걸음 떨어진 근처의 바위 위에 잘 올려놓았다.

그러나 어쨌든 오늘 낚시는 이미 틀린 것 같았다. 저걸 끄집어내느라 온통 난리를 쳐놨으니, 근처에 있던 물고기들도 모두 도망가 버렸을 것이 분명했다. 설상가상으로 날씨마저도 갑자기 나빠지기 시작하고 있었다. 벌써 음산한 소리를 내기 시작한 바람결에는 빗방울까지 섞여 있었다.

“어쩔 수 없이 내일 새벽을 기다려야 되겠군. 그나저나 이놈의 날씨가 밤새 잠잠해지려나?”

그는 주섬주섬 낚싯대를 갈무리해놓고, 의자를 접어 바람에 휩쓸리지 않게 바위 구석에 잘 간수해둔 다음, 그 위에 기름종이를 덮고, 다시 나뭇가지와 돌로 잘 눌러두었다. 그럭저럭 정리가 끝나자 그는 벌써 짙어진 어둠을 더듬어 십여 걸음 떨어진 곳에 미리 마련해둔 야영장으로 발길을 옮겼다. 숙소로 가려면 지나야 하는 바위 위에는 조금 전에 물에서 건져 올려둔 이상한 물건이 물에 젖은 채 희미하게 빛을 반사하며 나자빠져 있었다. 새삼 그 물건의 존재를 확인하며 사내는 다시 짜증스럽게 눈살을 찌푸렸다.