배를 타고 가다가 밤에 눈이 내려 시어 노 십사 아우를 생각하며舟中夜雪,有懷盧十四侍禦弟/당唐 두보杜甫

朔風吹桂水 겨울바람 계수에 불어오니

大雪夜紛紛 큰 눈이 밤에 펄펄 내리네

暗度南樓月 남루의 달은 몰래 지나가고

寒深北渚雲 북안의 구름은 차갑게 깊네

燭斜初近見 촛불 켜자 주변만 보이더니

舟重竟無聞 눈 덮여 소리도 들리지 않네

不識山陰道 산음으로 가는 길 모르지만

聽雞更憶君 닭 소리 들으니 더욱 그립네

이 시는 두보(杜甫, 712~770)가 죽기 1년 전 769년 58세 때 지은 시이다. 이 당시 두보는 배를 타고 동정호를 거쳐 상강(湘江)으로 남하하여 지금의 장사(長沙), 즉 당시의 담주(潭州)에 머물고 있었다. 이때 그는 형양(衡陽), 즉 형주(衡州)에 다녀온 적이 있다. 이 시에 나오는 계수(桂水)는 바로 형양 아래에 있는 계양현(桂陽縣) 북쪽에서 흘러나오는 물이다. 그렇다면 이 시는 형양 남쪽까지 왔다가 눈을 맞아 지은 시로 추정된다.

시에 나오는 남루(南樓) 역시 장사에 있던 누각의 이름이다. 노 십사(盧十四)는 두보의 6촌 고종 동생 노악(盧岳)을 말한다. 두보의 계비로 들어온 조모가 바로 노씨인데 노악은 바로 이 노씨의 질손(姪孫)이다.

이 시는 처음 읽으면 무슨 말인지 알기 어렵지만 알고 읽으면 상당히 맛이 있다. 그리고 고사를 어떻게 시에 사용하는지 모범적인 사례를 보여준다.

중간의 4구는 대구를 썼는데 상당히 볼만하다. 3, 4구는 대설이 내리는 원경을 묘사한 것인데 눈이 온다는 말을 한마디도 하지 않았다. 달이 몰래 지나간다는 말은 폭설이 내려 하늘이 컴컴해 달이 아주 희미하게 보이는 것을 말하고, 강 북안의 찬 구름이 깊다는 말은 겨울 먹구름이 잔뜩 몰려와 있다는 말이니, 결국 눈이 펑펑 내리고 있는 것을 말한다.

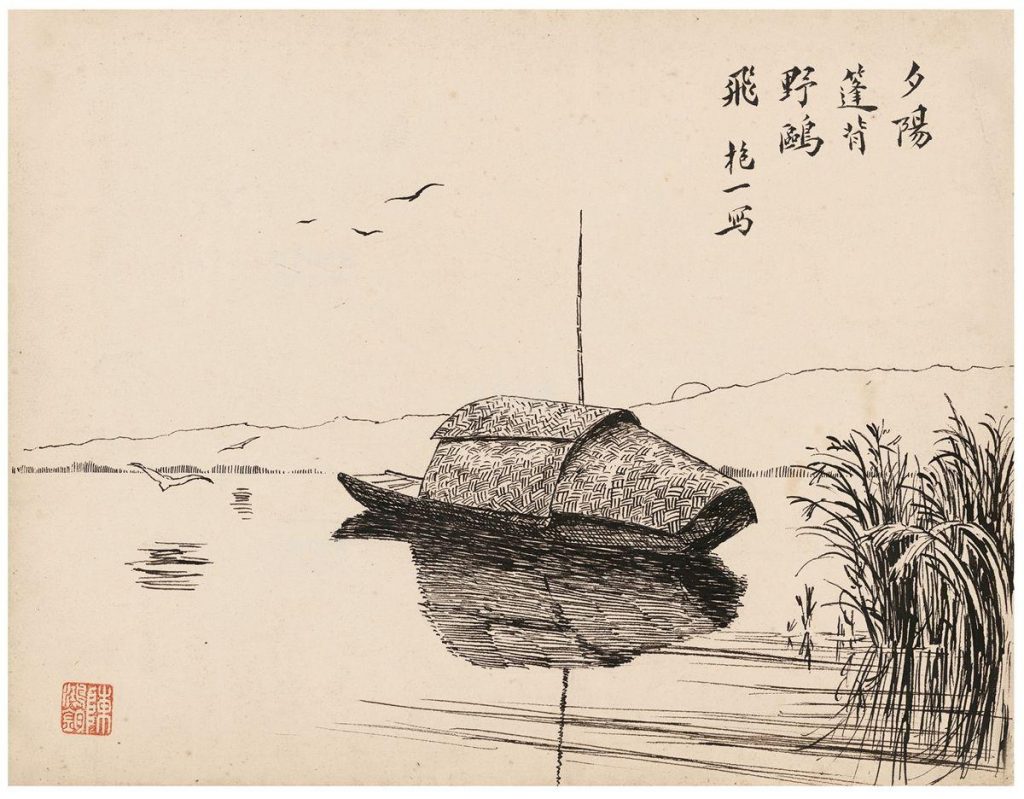

중국의 배는 보통 대나무나 띠로 엮은 뜸[篷]이라는 것을 배 위에 설치하여 그 안에서 사람이 생활하는데 이를 선봉(船蓬)이라 한다. 강이나 호수 위에 이 선봉을 단 배가 떠가면 그 자체로 정취가 생기는 그림이 되고 옛 그림에도 차 달이는 동자처럼 곧잘 나오는 소재이다. 여기에 촛불을 켜자 바람이 불어 불이 희어지고 그 주변만 일부 보인다고 한다. 이마저도 차츰 더 어두워져 갈 것이다. 이윽고 한참 시간이 지나 뜸 위에 눈이 잔뜩 쌓여 마침내 밖에 눈이 오는 소리도 들리지 않는다고 한다.

그림을 그리는 사람이 흰 눈을 묘사하기 위해 주변에 칠을 하듯이 3, 4구의 묘사는 자신이 묘사하고자 하는 것을 위해 그 반대의 상황을 묘사한 데 감탄하게 된다. 촛불을 켰을 때 처음에만 가까운 데가 보였다는 것은 나중에는 잘 안 보였다는 말이 되고, 눈 오는 소리가 나중에는 안 들렸다는 것은 그 전까지는 사륵사륵 들렸다는 말이 된다. 처음과 끝, 시각과 청각을 대구로 사용하여 눈이 온 긴 시간을 묘사한 것이 더욱 묘미를 더한다. 마치 우리가 남을 칭찬하고 싶으면 아주 하찮은 흠을 말하면 되고 남을 비판하고 싶으면 그의 작은 장점을 말하면 되는 것과 같은 이치이다.

7, 8구가 이 시의 본색이다. 산음과 대설하면, 우리는 왕자유(王子猷)가 대설이 오던 날 술을 마시고 달을 감상하고 또 <초은사>까지 읽어도 자신의 감정을 주체할 길 없어 대안도(戴安道)를 찾아 밤새 배를 타고 간 고사를 떠올린다. 연재 330회에서 소개하였다. 두보 같은 시의 고수가 어찌 이 익숙한 고사를 그대로 사용하겠는가? 역시 시성답게 거꾸로 사용하고 있다. 즉 자신은 왕휘지(王徽之)가 대규(戴逵)를 찾아가듯이 그렇게 사촌 동생 노악을 찾아가고 싶어도 길을 몰라 못 간다고 한다. 그러면서 왕휘지는 새벽에 흥이 다해 그냥 돌아갔지만 자신은 새벽에 닭 우는 소리를 들으니 더 동생이 그립다고 한다. 두보의 실제 처지와 실제의 감정을 이렇게 고사를 정반대로 사용하면서 표현한 것에 경탄을 금치 못한다.

앞에서 달도 보이지 않을 정도로 캄캄하고 차가운 구름이 잔뜩 강 북안에 밀려와 초를 켜도 자기 주변도 잘 안보이고 급기야는 선봉에 눈이 잔뜩 쌓여 눈 오는 소리도 들리지 않는 상황을 묘사한 것은 모두 마지막의 그리움으로 눈처럼 쌓이고 있다. 그러나 이는 인위적인 것이 아니라 실제로 눈이 그렇게 온 날 새벽에 6촌 동생이 그리웠기 때문일 것이다. 모르고 보면 대단치 않은 시이지만 알고 보면 과연 두보의 시라는 생각이 절로 든다.

365일 한시 335