‘太和殿’ 《圖畫日報》 제1호 1면

《도화일보》 창간호에 실린 ‘대륙지경물(大陸之景物)’ 코너(앞으로 ‘세계의 경물’이라 칭합니다)의 첫 화면입니다. 오른쪽 상단을 보면 ‘太和殿’이란 글자가 보입니다. 태화전은 황제가 ‘삼대절(三大節)’ 즉 원단과 동지, 그리고 생일인 만수절(萬壽節)에 문무대관과 조공사절의 하례를 받는 등 최고 등급의 행사를 치르던 곳으로, 베이징 자금성(紫禁城) 외조(外朝)의 세 중심 전각, 즉 전삼전(前三殿) 가운데 으뜸이지요. 화면 상단에는 제호에 이어 이 전각의 제원과 전각의 쓰임새 그리고 편액에 대한 설명이 적혀 있습니다.

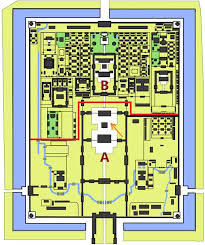

자금성은 하늘을 대신해 이 땅을 다스리는 천자가 거하는 곳이었습니다. 세상의 중심이었지요. 그리고 그 중심의 중심, 천하의 ‘배꼽’에 해당하는 곳이 바로 태화전입니다. 바야흐로 근대 국가로서의 정체성을 싹틔워 가던 당시, 온 세계의 알아야 할 장소들, 가볼만한 곳들을 보여주고자 한 근대 시기 이 중국 화보의 ‘세계의 경물’ 코너 첫 화면이 태화전이었음은 너무나도 당연해 보입니다. 자금성은 이제는 ‘고궁’, 즉 ‘옛 궁궐’이 되었지요. 그리고 태화전은 더 이상 세상의 중심이 아닙니다만, 사람들은 여전히 베이징하면 천안문 광장과 함께 자금성을 떠올리고, 자금성하면 그 이름은 몰라도 거대한 문을 지나면 드넓은 뜰 저 건너로 보이는 위용 넘치는 태화전을 떠올리게 마련입니다. 그런데, 위 그림을 잠시만 들여다보고 있으면 이런 의문이 떠오릅니다. 어쩌면 이 화면을 본 당시 중국인 독자들도 품었을 법한 의문입니다. <화면에 보이는 두 개의 건물 중 어떤 것이 태화전이란 말인가?> 그렇지요? 이상합니다. 제목에는 분명 하나의 전각, 즉 태화전을 들고 있고 설명글도 태화전에 관한 것이 분명합니다. 그런데 도대체 어떤 건물이 태화전이라는 것일까요. 상식적으로 보면 화면 앞쪽으로 제시된, 그래서 더 크게 보이는 왼쪽의 건물이 태화전이라고 생각해 볼 수 있겠습니다. 아닌가요. 왼쪽의 건물이 화면의 앞쪽에 위치해 있긴 하지만, 이 그림이 사진을 모본으로 했음이 분명하고 자연스레 원근법이 적용되었음을 고려하다면, 그리고 이중으로 지붕이 얹힌 것을 보면 오른쪽 뒤에 그려진 건물이 더 큰 건물 같습니다. 태화전을 직접 보았거나 사진이나 다큐멘터리를 통해서 그 모양새를 어느 정도 분별할 수 있다면 왼쪽 건물이 태화전이 아님을 단번에 알 수 있습니다. 함께 적혀있는 설명이 제시하고 있는 내용 외에 태화전이 외조의 삼전 가운데 가장 큰 건물이고 겹지붕 구조로 되어 있다는 점을 알고 있었다면 당시의 독자들도 오른쪽 편의 건물이 태화전이겠거니 생각했을지 모릅니다. 하지만, 사실은 두 건물 다 태화전이 아니라는 게 정답입니다. 중화전(中和殿)과 보화전(保和殿)입니다. 전삼전의 배치와 건물의 생김새를 고려해 보면 오른쪽의 건물은 태화전 또는 보화전이 되는데, 이 두 건물의 전면과 후면 생김새까지 따져 보면 화면 오른쪽에 그려진 것은 전삼전의 맨 마지막 건물이 보화전의 전면이 됩니다. 이 신문을 만든 사람들은 이 사실을 알지 못했습니다. 아마도 대부분의 독자 역시 마찬가지였을 겁니다

출처: 위키미디어 공용

실경과 다른 점은 또 있는데, 바로 전각이 놓인 기단의 모습이지요. 자금성의 전삼전은 하나로 이어진 삼층 높이의 흰 대리석 기단 위에 놓여 있습니다. 그림에서 회랑(回廊)처럼 묘사된 구조물도 없으며 나무도 심어져 있지 않습니다. 당시에도 그랬고, 지금도 그렇습니다. 아마도 야심차게 기획되었을 《도화일보》 ‘세계의 경물’ 코너의 첫 화면은 그러므로 잘못된 것이었습니다. 태화전의 모습이 아닌 결국 ‘삼전 마이너스 태화전’인 그림을 그려보여준 셈입니다. 그런데, 여기 그려져 있는 건물이 태화전이 아니었다는 점을 드러내려는 게 이 글의 목적은 아닙니다. 하지만 당시에는 아무도 그 오류를 제대로 알지 못했을 것이라는 점은 중요합니다. 이 그림이 그려져 상하이의 대중적 매체에 실린 1909년, 그 당시 자‘금’성은 여전히 ‘禁’의 공간이었고, 함부로 그려 보일 수 없는 곳이었습니다. 엉뚱한 건물을 그려내긴 했지만 이 코너는 분명 자금성 안의 특정 건물의 실제 모습 그려 보이려 했고 그려 보였습니다. 중화전과 보화전을 보여주고 있으니 상상의 건물을 자금성의 주요 전각이라고 제시한 것은 아닙니다. 과거에는 그려 보일 수 없었던 것을 그려 보였음은 사실 대단한 전환입니다. 그것도 실경을 말입니다. 이와 결부된 또 한 가지, 어쩌면 더 중요한 점이 있습니다. 이 그림이 과거에 자금성을 그려 보여줄 때 대동했던 특정한 재현의 관습을 저버리고 있다는 점입니다. 명청대에 황제의 명으로 그려진 자금성의 모습에서 예외 없이 등장하는 것이 바로 그 공간의 초월성과 불가침성을 강조하는 ‘서운(瑞雲)’입니다.

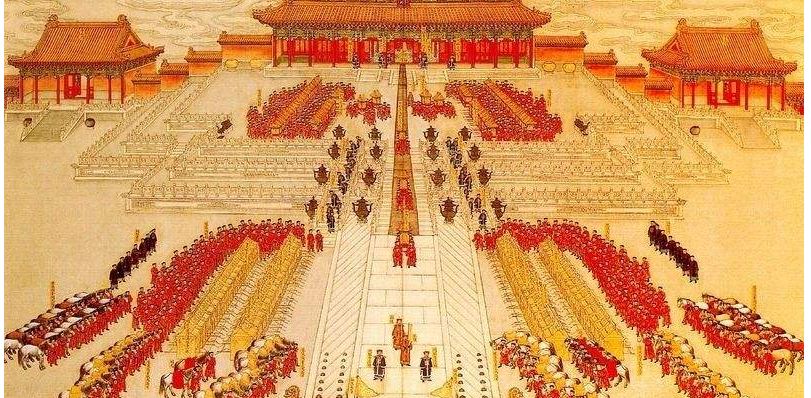

청말 광서제의 혼례를 그린 〈광서대혼도(光緖大婚圖)〉(1889)에 보이는 태화전 모습

1884년에 창간되어 15년간 발행되었던 《점석재화보(點石齋畫報)》는 근대 중국에서 무엇이 시각적 재현의 대상이 될 수 있는지에 관한 여러 가지 금기들을 깨나갔던 대중적 매체의 선구였습니다. 황제의 명에 의하지 않고 자금성을 처음 그려 보인 것도 이 매체이지요. 그런데, 여기서도 상상의 산물이었던 황제의 전각은 여지없이 서운에 감싸인 것으로 그려졌습니다. 그런데 《도화일보》 창간호 첫 면에 떡하니 등장한 ‘태화전’ 주위에는 황제와 관련된 공간의 신성함과 불가침성을 보여주는 상서로운 구름이 보이지 않습니다. 의식적으로 서운을 화면 밖으로 내몰았다기보다는 아마도 사진이었을 원본을 그대로 모사했기 때문일지 모릅니다. 칙명에 의해 그려진 자금성의 그림을 본적이 없을 터이니 그런 관습에 무지했다고 볼 수도 있겠지요. 그런데, 기단의 모습을 무슨 이유에서인지 슬쩍 변형시켜 놨다는 점을 상기하면 과거의 관습을 버리고자 작심했을 가능성도 배제할 수 없습니다. 서운은 비단 황제와 관련된 공간 뿐 아니라 존중하고 경의를 표해야 할 신령스러운 장소, 신격과 관련된 곳, 신선의 세계 등을 묘사할 때 늘 등장하는 장치이기 때문에 그것에 대해 완전히 무지하지 않았을 것이라고 보는 게 타당할 것 같습니다. 어쨌거나 그 결과는 이렇습니다. 금성(禁城)은 과거의 재현들에서 발하던 아우라가 제거된 채 독자들에게 제시된 것입니다. 그리고 그 모본(母本)은 1900년 경자사변 당시 광서제와 서태후가 시안(西安)으로 피난하자 자금성에 진입했던 팔국연합군 측에서 촬영한 사진일 수밖에 없는데, 결국 황궁 재현의 아우라를 걷어낸 《도화일보》의 이 그림은 필연적으로 오로지 황제만이 누릴 수 있었던 ‘남면(南面)’의 시선을 앗아간 제국주의 열강의 찬탈의 시선과 맞닿아 있게 됩니다.

구글이나 바이두에서 중화전이나 보화전 이미지를 검색하면 《도화일보》 창간호에 실린 그림과 같은 각도에서 바라본 두 전각의 모습을 숱하게 만날 수 있습니다. 여러분도 이 각도에서 사진을 찍은 적이 있었는지 모릅니다. 백년 하고도 십 수 년 전, 누군가가 바로 그 각도에서 이 두 전각을 처음 사진으로 기록했습니다. 그것을 두고 이 그림은 그려졌을 것입니다. 1909년이면 아직은 청조가 완전히 스러지기 전, 저 각도로 실경을 보고 소묘하거나 사진을 찍을 수 있는 민간인은 아무도 없었습니다. 하지만 자금성은 그보다 수 년 전에 주인들이 자리를 비웠을 때 세간에 제 모습을 드러낸 적이 있었지요. 그리고 그 모습이 9년의 세월을 건너 매체에 인쇄되어 산포되기에 이릅니다. 이는 청조의 몰락과 평민이 역사의 주인공으로 나서기 시작하는 세상을 예견하고 있으며, 당초 세워진 이유와 기능과는 동떨어져 구경꺼리가 된 오늘날 자금성의 처지를 선취한 시선이자 그림이었다는 점에서 하나의 ‘시각적 사건’이라고 하겠습니다. 그리고 그것은 태생적으로 침략자의 시선과 연계되어 있다는 점에서 중국 근대의 슬픔을 선취하고 있다고 하겠습니다.

민정기