우리말에 ‘속, 겉, 안, 밖’이라는 표현이 있는데, 이에 해당하는 한자어는 裏(속 리), 表(겉 표), 內(안 내), 外(바깥 외)이다. ‘속’은 물체의 안쪽 부분, 무엇인가로 둘러싸인 부분, 사람이나 사물을 대하는 마음가짐이나 태도, 현상이나 일의 가운데, 감추어진 일의 내용, 사리를 분별할 수 있는 의식이나 생각 등의 뜻을 가지면서 매우 복잡하게 쓰인다. 한자어인 ‘裏’도 비슷한데, 글자의 구성요소와 만들어진 과정이 무척 흥미로워서 관심을 끈다.

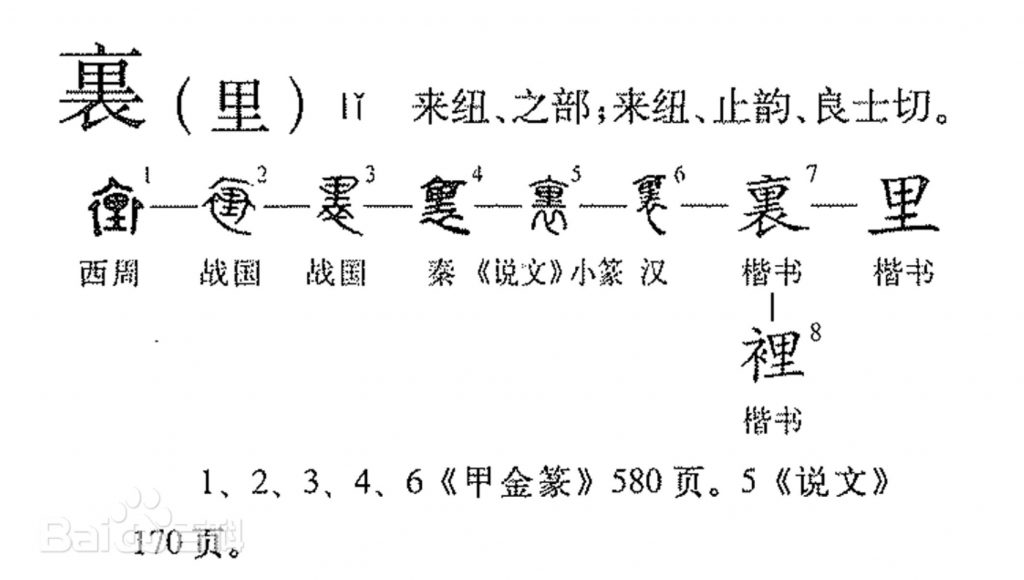

裏는 衣(옷 의)와 里(마을 리)의 두 글자가 결합해서 만들어진 것으로 두 개의 구성요소 중 하나는 뜻을 나타내는 부분을 담당하고 하나는 소리를 나타내는 부분을 담당하면서 새로운 글자로 만들어지는 형식으로 되어 있는 형성자(形聲字)에 속한다. 裏는 서주(西周) 시대의 금문(金文)에서부터 발견되는데, 衣를 의미부로 하고 里를 소리부로 하는 글자이다. 옷을 나타내는 것이 뜻 부분을 담당하는 것으로 보아 이 글자가 사람이 생활 속에서 입는 의복과 관련이 있다는 사실을 짐작할 수 있다. 그래서 그런지 이 글자의 원래 뜻은 옷의 안쪽을 나타내는 것이었다. 즉, 裏는, 옷의 겉을 나타내는 表(이 글자는 毛(털 모)+衣의 형태로 되어 있다.-옛날에는 짐승의 가죽을 옷으로 해 입었는데, 털이 있는 부분을 바깥으로 했기 때문에 이러한 형태로 글자를 만들어서 바깥은 나타내는 글자로 했다)에 상대되는 것으로 되어서 옷의 속을 의미하는 것을 기본으로 하는 글자가 되었던 것이다.

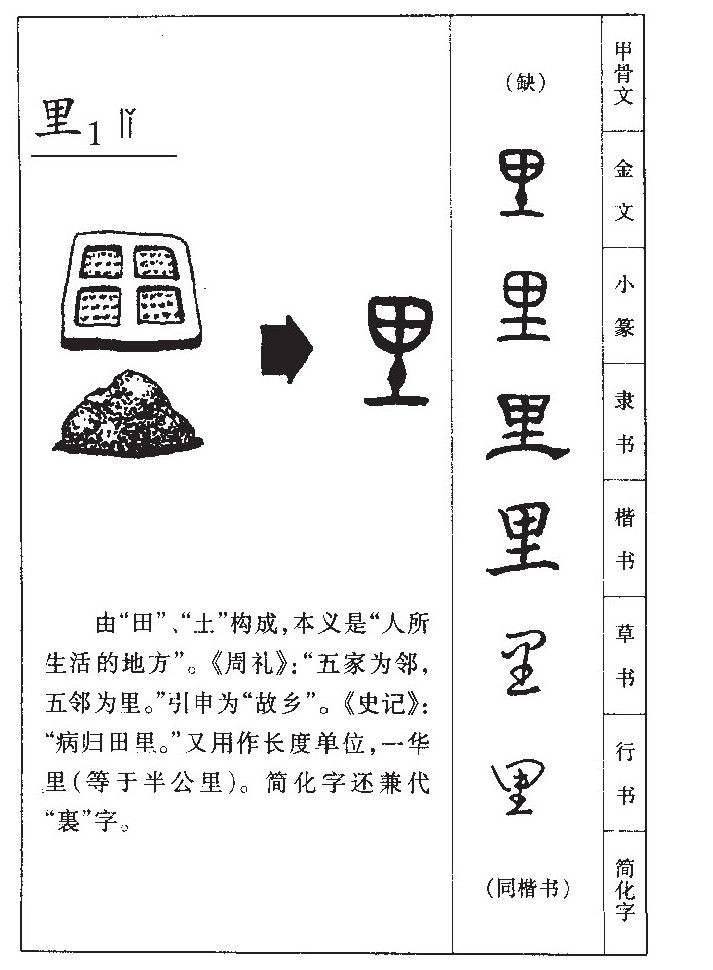

里(마을 리)는 밭을 의미하는 田과 흙을 나타내는 土가 아래위로 결합한 회의자이다. 田은 囗(에워쌀 위, 나라 국)와 十(열 십)으로 되어 있지만 이것은 글자의 모양을 위해 간편하게 만든 것인데, 원래는 매우 복잡한 형태였다. 초기의 형태는 囗 안에 수직으로 된 선 세 개와 수평으로 된 선 세 개가 얽혀 있는 모양으로 마치 아홉 개의 사각형이 있는 것처럼 보였다. 수직선과 수평선이 서로 결합하여 밭과 밭의 경계를 이루는 도랑, 두렁, 길, 우물 같은 것을 나타낼 수 있도록 만들었던 것이다.

한편, 囗는 농경지나 사람이 거주하는 공간을 나타내기 위한 경계를 그린 것이다. 그래서 이 글자는 에워-싸다는 뜻을 기본으로 한다. 사람들이 농사를 지으면서 함께 모여 사는 그런 곳으로 거주의 공간으로 되어서 마을과 농토 같은 것의 경계를 표시하고 있다. 그래서 田은 사람들이 먹을 수 있는 곡식을 심는 곳으로 생각하여 밭이란 뜻으로 되면서 농업과 관련이 있는 글자로 되었다. 土(흙 토)는 땅, 혹은 흙을 나타내므로 두 글자가 결합하여 사람들이 밭을 일구면서 모여서 살아가는 공간의 안쪽을 나타내게 되어 마을, 사람들이 거주하는 곳 등의 뜻으로 되었다. 이렇게 되면서 里는 마을, 동네, 안쪽이라는 뜻과 함께 나중에는 거리를 나타내는 것으로 의미가 확장되었다. 옛날에는 다섯 가구를 隣(이웃 린)이라 하였고, 25가구를 里라고 했으며, 300걸음의 거리를 里라고 했다.

衣는 사람이 입는 옷 전체를 나타내는 글자로 인식되고 있다. 그러나 처음에는 윗옷을 나타내는 것이었다. 아래 옷을 의미하는 글자는 裳(치마 상)이었다. 글자의 윗부분은 人의 모양이 변형된 것인데, 이것은 갈라지는 부분은 옷깃을, 아래의 두 줄은 소매를 형상화한 것이다. 글자 아래의 펼쳐진 부분은 옷의 아래 자락을 나타낸다. 그런 의미에서 보면 衣는 옷을 총칭할 수 있는 의미를 잠재적으로 가지고 있었던 것으로 보이기도 한다.

이런 의미를 가지는 衣와 마을의 안쪽을 나타내는 里가 합쳐져서 만들어진 것이 裏다. 그러므로 裏의 원래 의미는 의복의 안쪽을 나타내는 글자가 되어 옷의 겉을 나타내는 表와 상대되는 것이었다. 그러다가 후대로 오면서 里는 그냥 안쪽을 나타내는 것으로 되면서 의미가 확장되어 옷에 대한 것은 사라지고 사물 현상의 속, 안쪽 등을 주로 나타내게 되었다. 물건과 같은 사물의 속, 마음의 속, 겉과 상대되는 의미 등으로 폭넓게 쓰이게 되었다.