중국지역 연행노정은 조선 전기부터 압록강을 건너 동북 요동·요서평야를 경유하는 육로를 따랐지만, 17세기초 명·청 교체기에는 해로를 이용하기도 했습니다. 연행노정은 한양에서 북경까지 약 3천111리. 환국 여정까지 합하면 6천리가 넘는 대장정이었습니다. 연행노정은 조선 정부나 사신들이 임의로 조정할 수 없었고, 반드시 중국에서 정한 노정을 다녀야 했습니다.

연암, 압록강을 건너다

박지원의《열하일기》는 도강록(渡江錄)부터 시작합니다. 압록강을 건너는 장면이지요. 의주 관아에 머문 사신들은 각지에서 올라온 방물(조공품)이 준비되는 대로 도강 날짜를 잡고, 드디어 머나먼 중국 연행길에 오르게 됩니다. 1780년 6월 24일에 압록강을 건넌 연암 일행은 인원 270여 명에 말(馬)이 194마리였습니다.

연암은 마부인 창대와 하인 장복을 대동하였습니다. 말안장 주머니에 벼루, 거울, 붓 2자루, 먹 1개, 공책 4권, 이정표 두루마리 등 단촐하게 여행 물품을 챙겼습니다. 붓과 벼루, 공책을 꼼꼼히 챙긴 것만 봐도 이 여행에 임하는 연암의 진지한 자세를 엿볼 수 있습니다.

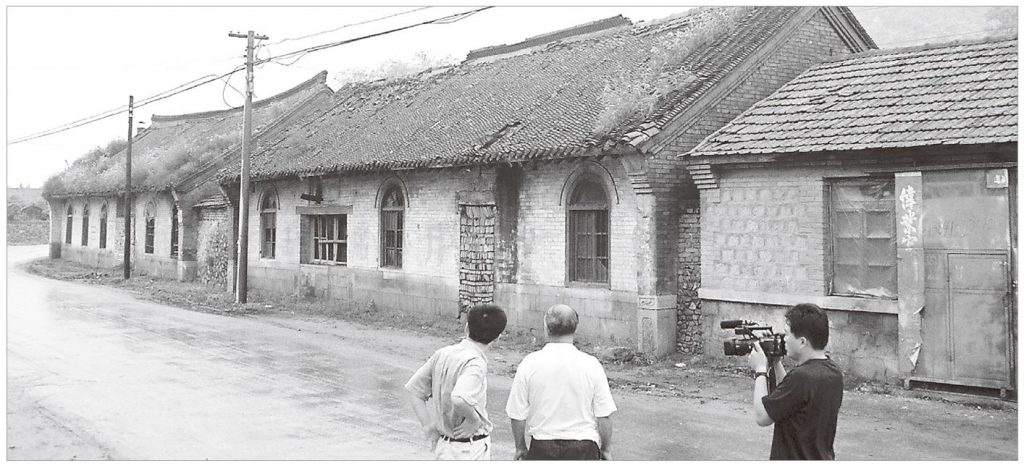

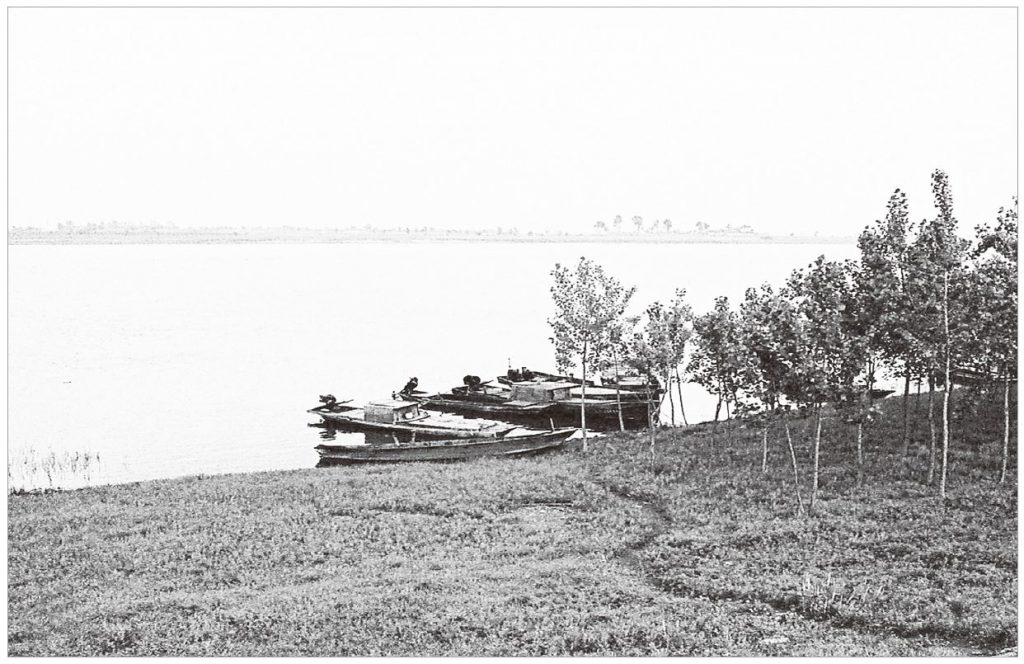

압록강을 건너려면 모두 3단계의 엄격한 통관절차를 거쳐야 했습니다. 연암이 강을 건널 때는 장마로 인해 강물이 불어 강 건너 도착지점을 벗어나 되돌아오는 해프닝도 있었습니다. 압록강 나루터의 흔적은 2005년 무렵까지만 해도 제법 운치(?)가 있었는데, 이후 신의주까지 이어지는 강변에 제방을 쌓아 그 많던 나루터의 흔적들이 사라져 버렸 습니다.

연행의 초절구간, 동팔참

사신들은 강을 건너 중국 땅에 들어서자마자 구련성 인근 들판에서 천막을 치고 노숙했습니다. 《열하일기》에는 ‘일행이 머무는 장막들이 마치 하나의 촌락을 이루는 듯했다’라고 표현을 하고 있습니다. 장막에 삼사신(三使)이 들고 나면, 말몰이꾼과 같은 아랫사람들은 밤새워 호각소리며 함성으로 호랑이를 물리치며 첫 밤을 보내야 했는데요, 이들의 노숙 장면을 상상하면 저처럼 역사현장을 기록하는 여행자 또한 설렘과 긴장의 마음으로 착찹해집니다.

구련성과 탕산참(일명 총수참) 두 곳에서 노숙을 한 후에야 책문(柵門)으로 들어갔습니다. 청은 압록강에서 책문(변문)까지 약 120여리를 그들의 조상이 나라를 일으킨 발상지로 삼고 사람이 살지 않는 봉금지대(封禁地帶)로 설정했습니다. 때문에 사행은 실질적인 국경의 관문인 책문에 이르기까지 구련성 들판과 탕산성(총수산) 일대에서 노숙해야 했던 것입니다.

명확한 노숙지점은 확인하기 어렵지만, 고지도인 ‘여지도’에 그곳이 묘사되어 있어 대략적인 위치를 가늠해볼 수 있습니다. 약 200~500여 명에 가까운 인원이 밥을 지어 먹고 쉬거나, 말들이 물을 먹을 수 있는 곳은 강과 하천 주변이었을 겁니다. 탕산성 총수참은 황해도 평산의 ‘총수산’과 닮은 기암괴석이 서있고, 이곳의 경치가 고국과 비슷해서 사신들이 ‘총수참’으로 이름 붙였던 곳인데요, 지금도 총수산과 하천, 옛길이 남아있습니다.

옛사람들은 압록강을 건너 중국 연경에 이르는 연행노정의 지리 공간을 세 마디(초절, 중절, 종절)로 구분하여 인식했습니다. 연행의 초절구간은 압록강에서 심양까지입니다. 원대의 동북지역 역참(驛站)제도였던 요양 동쪽의 8개 역참, 즉 동팔참(東八站) 지역에 해 당합니다.

이 구간은 조선의 산하와 다를 바 없는 자연지리를 갖고 있었고, 고조선-고구려-발해의 옛 강토이기에 역사인식을 갖게 하는 곳이죠. 박지원, 박제가, 유득공 등 많은 조선 지식인들의 연행록에서 그런 인식을 엿볼 수 있습니다.

공식접대가 시작되는 책문(柵門)

책문은 중국 측의 공식접대가 시작되는 실질적인 국경이었습니다. 사행단이 요양으로 가기 위해서는 책문을 관리 하는 봉황성 성장의 감독 하에 통관절차를 밟아야 했습니다. 사행의 인원, 방물, 말의 수 등 책문에 들어가면서 작성하는 ‘입책단자(入柵單子)’를 넣고 통과합니다.

책문을 지나면서부터 청나라의 공식적인 사행 접대가 이루어지게 됩니다. 연경(북경)까지 향하는 여정에서 소요되는 음식, 찬거리 물품을 연도의 관청으로부터 받는데, 이를 하정(下程)이라고 합니다. 사행의 숙박 역시 중국 측에서 정해준 지정된 찰원(공식숙소)에서 묵습니다. 그러나 숙소를 배정받더라도 시설이 형편없는 경우가 많아 근처의 민가나 사찰, 관제묘를 숙박지로 빌려 거처를 정하기도 했습니다.

요동의 명산, 험산준령 넘어 요양으로

《열하일기》를 비롯한 연행록에는 명산을 직접 유람하거나 보고들은 경관을 기록하고 있습니다. 사신들은 동북의 명산인 봉황산(鳳凰山)에서 역사의 한 장면이자 공간인 ‘안시성’을 떠올립니다. 연암은 봉황성이 안시성은 아니라고 했습니다. 아울러 우리의 명산인 삼각산, 도봉산을 빗대어 “봉황산의 형세가 빼어나고 기이함이 도봉산이나 삼각산보다는 좋아 보이지만, 하늘에 엉겨 있는 빛과 기운은 한양의 여러 산에 비할 바가 아니다”라고 평했습니다.

천하의 명산인 봉황산이지만, 그래봐야 오랑캐 땅에 있는 명산에 불과하고, 우리 산이 더 낫다고 한 것이죠. 비록 중국 견문을 통해 실용과 북학을 얘기했던 연암이지만, ‘도강록 서문(序)’에 ‘후삼경자(後三庚子)’라는 표현으로 명의 연호를 사용한 것처럼 당시 조선의 지배층이 갖고 있던 숭명배청의 관념을 벗어나지는 않았습니다.

동팔참의 통원보(通遠堡)는 옛 이름 이 노보촌(老堡村)입니다. 연암 일행은 통원보 마을에서 여름 장마로 6일간을 머물게 됩니다. 연암은 투전판도 기웃 거려보고, 민간의 가축 기르는 제도, 벽돌의 유용성, 중국식 구들인 캉과 조선의 온돌에 대한 비교도 합니다. 중국의 풍속과 제도, 민간 생활문화의 이모저모를 꼼꼼히 기록하곤 했습니다.

청석령에 새겨진 병자호란의 아픈 기억

초하구(草河口)를 거쳐 연산관(連山關)을 지나면 연행노정에서 가장 높은 고개인 회령령(會寧嶺)과 가장 험한 청석령(靑石嶺)을 넘어야 합니다. 이곳은 지금도 동팔참 구간에서 가장 험한 산악 지역입니다. 청석령은 옛길의 흔적이 가장 온전히 남아 있어 옛 사람들의 행적을 추적하는 이들에게 남다른 감흥을 느끼게 하는 곳입니다.

특히 1637년 봄에 병자호란(丙子胡亂)의 볼모가 되어 심양으로 끌려가던 봉림대군(효종)이 청석령을 지날 때 읊었다던「음우호풍가」가 마음을 흔듭니다. “청석령 지났느냐 초하구 어드메뇨/호풍도 차도 찰사 궂은비는 무슨 일인가/뉘라서 내 행색 그려/님 계신데 드릴까”라는 내용입니다. 이 시는 이후 청석령과 심양을 오가는 사신들의 마음에 비분강개(悲憤慷慨:원통하고 슬퍼하며 분개하는 마음)의 정신을 심어주는 매개가 되었습니다.

동팔참(東八站) : 원대의 역참제도를 참고한 지리 개념. 압록강에서 요양(십리하)까지의 지리이며, 연행노정의 첫째 마디(초절)와 경로가 일치한다.

압록강 통관절차 : 의주부윤과 서장관의 입회하에 통관절차를 거치는데, 1차에서 걸리면 태형(곤장), 2차에서 걸리면 유배, 3차에서 걸리는 자는 효수형(목을 베어 걸림)에 처했다. 국법이 엄격했지만, 실상은 그렇지 못해 폐해가 컸다.

신춘호 감독의 ‘주마간산 유라시아’ 사진전

유라시아를 32일 동안 기차로 횡단한 기록 사진들과 영상이 전시된다. 서울 대학로 대학본부 열린관 2층 오 픈 갤러리에서 12월18일까지. 시베리아 횡단 계획을 갖고 있거나 관심 있는 분들이 많이 찾고 있다. 무료.